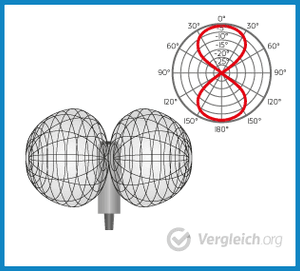

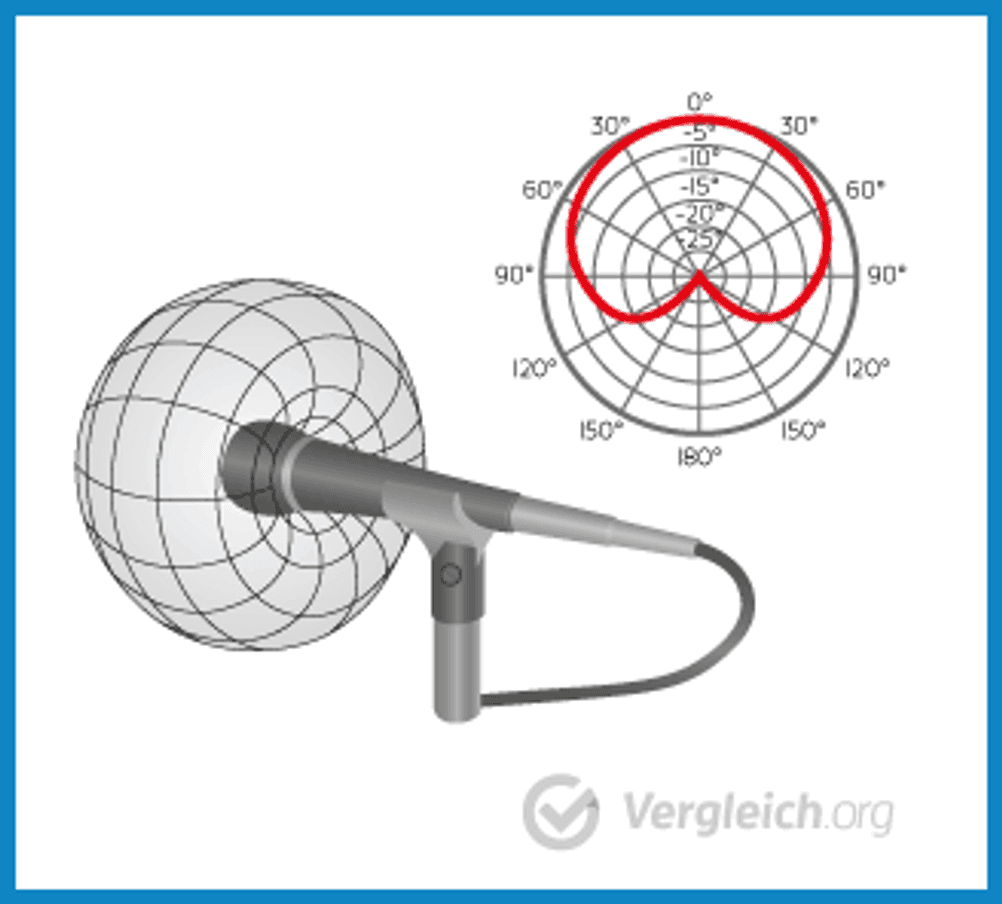

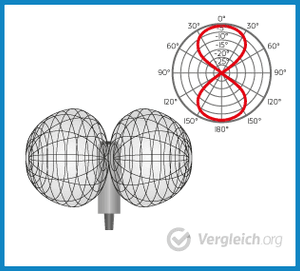

Diese Charakteristik ist bi-direktional: Am besten werden die Geräusche von den Seiten aufgenommen. Daher werden diese Typen von Mikrophonen vor allem in Interviews verwendet.

Diese Charakteristik ist bi-direktional: Am besten werden die Geräusche von den Seiten aufgenommen. Daher werden diese Typen von Mikrophonen vor allem in Interviews verwendet.

Besonders geeignet für: Gespräche zu zweit

ideal für Interview-Situationen

sind nur in spezifischen Situationen wirklich hilfreich

Welche Vor- und Nachteile eine kugelförmige Richtcharakteristik gegenüber den anderen hat, haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Vorteile- Schall wird von jeder Richtung gleich laut aufgenommen

- penible Ausrichtung des Mikros nicht ganz so entscheidend

- sehr natürlicher Klang

Nachteile- hohe Rückkopplungsgefahr

- keine Separation der Schallwellen möglich

3.3. Frequenzgang: Mikros mit linearem Frequenzgang bieten den besten Ton

Der sogenannte Frequenzgang beschreibt, wie empfindlich ein Mikrofon bei verschiedenen Frequenzen reagiert. Doch die nackten Zahlenwerte zum Übertragungsbereich wie beispielsweise 20 Hz bis 20 kHz sind nicht sehr aussagekräftig.

Deshalb sollten Sie sich das Diagramm des Frequenzgangs im Datenblatt genauer ansehen – dieses ist sehr viel aussagekräftiger, da es die Klangbalance des Mikrofons grafisch darstellt. Ein möglichst linearer Frequenzgang gilt als neutralste Repräsentation des Original-Signals.

Deshalb sollten Sie sich das Diagramm des Frequenzgangs im Datenblatt genauer ansehen – dieses ist sehr viel aussagekräftiger, da es die Klangbalance des Mikrofons grafisch darstellt. Ein möglichst linearer Frequenzgang gilt als neutralste Repräsentation des Original-Signals.

Bei einem linearen Frequenzgang werden alle Frequenzen im hörbaren Bereich (20 Hz – 20 kHz) gleich laut wiedergegeben. Der Graph sollte also eine annähernd horizontale Linie abbilden.

Mit dem Maono-Ansteckmikrofon 7 Basic gelingt eine unkomplizierte Tonaufnahme, beispielsweise für Content Creators, die sich kurz mit der Anleitung beschäftigen.

Bei einem konturierten Frequenzgang werden bestimmte Frequenzbereiche verstärkt wiedergegeben, wie z.B. die, in der wir sprechen. Dadurch kann z. B. eine Stimme mehr Durchsetzungsvermögen erhalten und so wärmer herausstechen.

Je nach dem, welchen Effekt Sie erzielen möchten, sollten Sie auf folgende Frequenz-Bereiche besonders achten:

200 – 500 Hz: untere Mitten. Das ist der „Körper“ der meisten Instrumente, und hier entfaltet auch die menschliche Stimme die meiste Energie.

500 – 3.000 Hz: Mitten. Dieser Bereich ist entscheidend für den Klangcharakter, denn hier ist das menschliche Ohr extrem empfindlich für die kleinsten Details. Ein Telefon überträgt nur wenig über oder unter diesem Mittenbereich, und doch sind wir in der Lage, einen Anrufer alleine an seinem „Hallo“ zu erkennen – meist erkennen wir sogar schon seine Stimmungslage!

3.000 – 7.000 Hz: Präsenz. Dieser Bereich ist wichtig für die Klangdefinition und gute Sprachverständlichkeit. Wichtige Sprachkonsonanten liegen in diesem Frequenzbereich.

7.000 – 14.000 Hz: Höhen. Dieser Bereich entscheidet darüber, wie brillant wir eine Klangquelle wahrnehmen. Allerdings kann zu viel Energie in diesen Frequenzen unangenehm scharf klingen bzw. von anderen Signalen und Klanganteilen ablenken. Dieser Frequenzbereich enthält u.a. Sprachlaute wie S und T, Hi-Hats und Becken sowie Saitengeräusche.

– www.neumann.com –

3.4. Empfindlichkeit – je höher desto besser

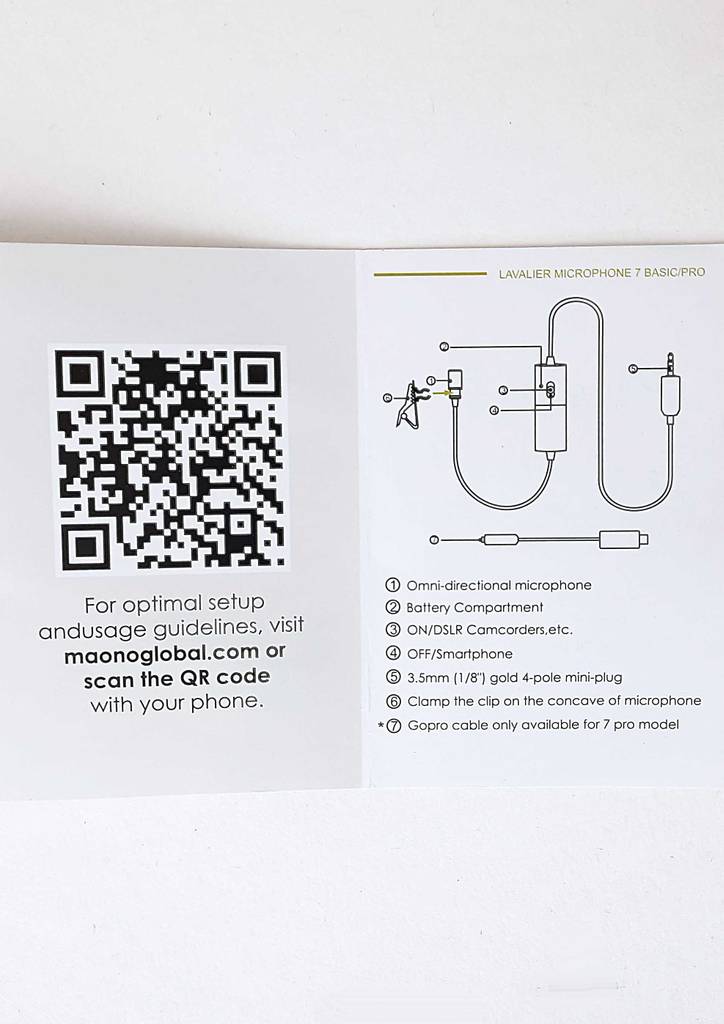

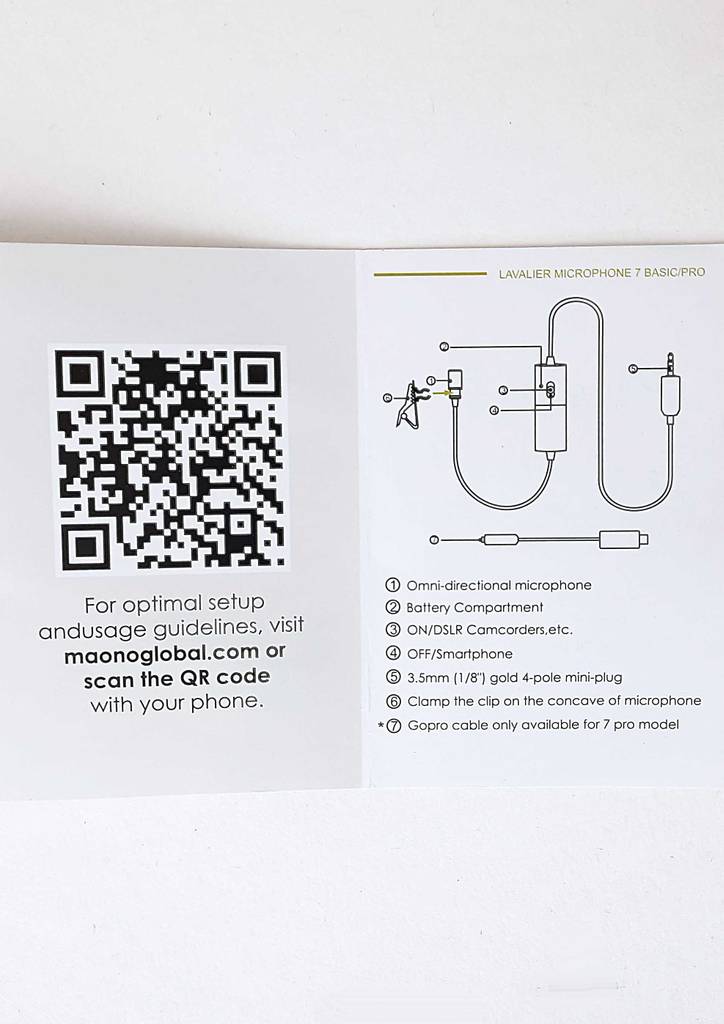

Für Smartphones muss das Maono-Ansteckmikrofon 7 Basic auf „OFF“ gestellt werden – für Kameras auf „ON“, wie wir erfahren.

Mit der Empfindlichkeit des Mikros ist gemeint, wie laut das Gerät die eingefangene Schallquelle aufzeichnet. Technisch angegeben wird das in Millivolt (mV) pro Pascal (Pa). Es wird also die Ausgangsspannung bei einem definierten Schalldruck gemessen. Oftmals findet man auch die Angabe in dB/Pa, da so die Amerikaner die Empfindlichkeit bestimmen.

Grundsätzlich gilt hier: Je höher der Wert in mV/Pa (oder dB/Pa), desto lauter ist das Mikrofon und desto weniger laut muss die Tonquelle sein. Dabei entspricht 1Pa in etwa 94 dB.

Dank dem 3,5-mm-Klinkenstecker, der uns hier auffällt, ist das Maono-Ansteckmikrofon 7 Basic mit vielen Geräten sofort einsatzbereit.

Zeichnen Sie also Geschehnisse von weiter weg auf, empfehlen wir auch hier, ein Lavalier-Mikrofon, mit einer hohen Empfindlichkeit ab 40 Dezibel.

3.5. Eigenrauschen – je niedriger desto besser

Dieses Kriterium wird im deutschen Sprachgebrauch auch als „Äquivalenzschalldruck“ oder „Ersatzrauschen“ bezeichnet. In Datenblättern oder Anleitungen finden Sie die Angabe mit der Einheit „dB-A“. Ansteckmikrofon-Tests erklären, dass dies eine an das menschlichen Ohr angelehnte Gewichtung ist – hier zählen also nicht nackte Zahlen sondern, wie das Ohr die Geräusche wahrnimmt.

Diese Kategorie wird besonders dann wichtig, wenn Sie Geräuschquellen aus einer größeren Entfernung aufnehmen möchten, wie beispielsweise einen Chor.

Je kleiner der Dezibel-Wert des Eigenrauschens, desto besser. Angaben unter 16 dB-A sind besonders gut, ab 23 dB-A wird bei leisen Tönen ein feines Grundrauschen hörbar.

3.6. Schalldruckpegel: Werte über 130 dB sind besonders gut

Dieser Pegel zeigt auf, bis zu welcher Lautstärke beispielsweise ein Rode-Mikrofon verzerrungsfrei aufnimmt. Gekennzeichnet wird dieser Wert in den Datenblättern mit der Einheit „dB-SPL“.

Hat ein Richtmikrofon z.B. einen Grenzschalldruckpegel von 140 dB-SPL, so kann man ab 140 dB einen Klirrfaktor bei den Aufnahmen erwarten. Daher gilt: Je höher der Schalldruckpegel, desto besser. Besonders sicher fahren Sie mit Mikros, die einen höheren Schalldruckpegel als 70, noch besser 130 dB-SPL aufweisen.

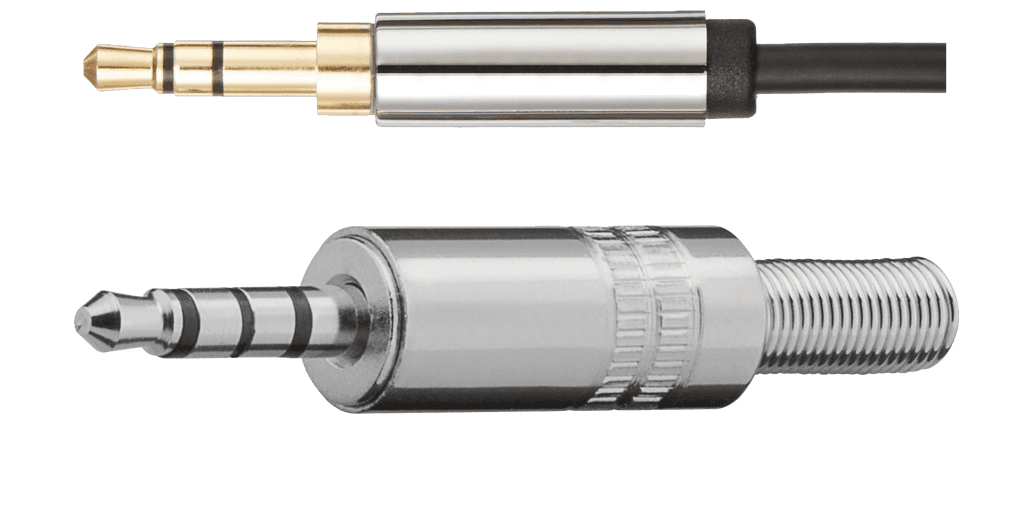

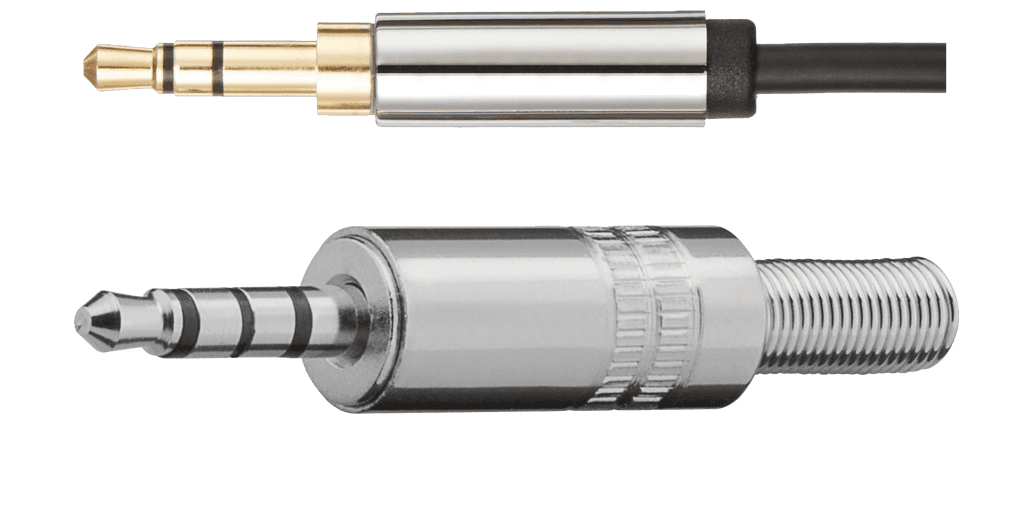

3.7. Anschlüsse: eine 4-polige Klinke ist optimal

Der Großteil der Lavalier-Mikrofone im Mikrofon-Test sind mit einem drei- oder vierpoligen 3,5-mm-Klinkenstecker versehen.

Diese können Sie folgendermaßen voneinander unterscheiden: Da die Kontakte per Ringe von einen der getrennt werden, hat ein dreipoliger Stecker zwei Ringe, ein vierpoliger folglich drei Ringe.

Diese können Sie folgendermaßen voneinander unterscheiden: Da die Kontakte per Ringe von einen der getrennt werden, hat ein dreipoliger Stecker zwei Ringe, ein vierpoliger folglich drei Ringe.

Prinzipiell lässt sich sagen, dass sich ein vierpoliger Stecker besser zum Aufnehmen eignet, da der vierte Kontakt das Aufnehmen von Trittschall verhindert. Läuft der Sprecher mit dem Mikrofon allerdings nicht, oder wird das Kabel nicht stark bewegt oder belastet, so kann auch ein dreipoliger Stecker völlig zufriedenstellende Tonaufnahmen aufzeichnen.

3.8. Besonders flexibel mit einer großen Kabellänge oder Reichweite

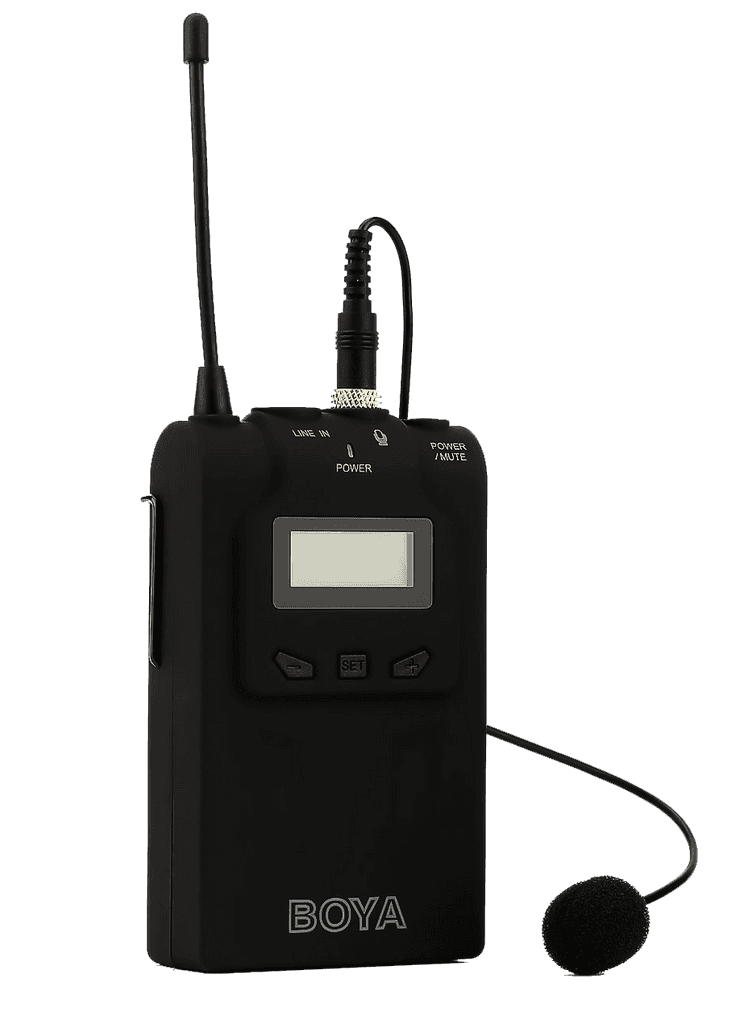

Möchten Sie Menschen aus einer größeren Reichweite aufnehmen, sollten Sie die Kabellänge beachten. Entscheiden Sie sich für ein Funk-Ansteckmikrofon, ist weiterhin die Reichweite entscheidend. Im Allgemeinen könnte man argumentieren, dass ein möglichst langes Kabel mehr Flexibilität bietet, allerdings kann der Kabelsalat auch stören, wenn Sie beispielsweise sowieso vorhaben, sich selbst nur wenige Meter vor der Kamera aufzunehmen. Die Reichweite von Funk-Ansteckmikrofonen beträgt im Schnitt 100 Meter – bei freier Sicht.

Möchten Sie Menschen aus einer größeren Reichweite aufnehmen, sollten Sie die Kabellänge beachten. Entscheiden Sie sich für ein Funk-Ansteckmikrofon, ist weiterhin die Reichweite entscheidend. Im Allgemeinen könnte man argumentieren, dass ein möglichst langes Kabel mehr Flexibilität bietet, allerdings kann der Kabelsalat auch stören, wenn Sie beispielsweise sowieso vorhaben, sich selbst nur wenige Meter vor der Kamera aufzunehmen. Die Reichweite von Funk-Ansteckmikrofonen beträgt im Schnitt 100 Meter – bei freier Sicht.

Wenn sie an Mikrofonen für das Smartphone mit Android oder für ein iPhone oder iPad interessiert sind, werfen Sie einen Blick auf den folgenden Ratgeber:

Zum Iphone-Mikrofon Vergleich

Allgemeine Ansteckmikrofon-Tests zeigen: Ansteckmikrofone gibt es nicht nur mit Kabel, sondern auch

Allgemeine Ansteckmikrofon-Tests zeigen: Ansteckmikrofone gibt es nicht nur mit Kabel, sondern auch

Bei einem sogenannten dynamischen Mikrofon wird das Signal durch die Geschwindigkeit der schwingenden Membranen im Mikro erzeugt. Deshalb wird es in Fachkreisen auch Geschwindigkeitsempfänger genannt.

Bei einem sogenannten dynamischen Mikrofon wird das Signal durch die Geschwindigkeit der schwingenden Membranen im Mikro erzeugt. Deshalb wird es in Fachkreisen auch Geschwindigkeitsempfänger genannt.  Bei dieser Art von Mikros entsteht das Signal nicht aus der Membran-Geschwindigkeit, sondern das Signal ergibt sich aus der Membran-Auslenkung.

Bei dieser Art von Mikros entsteht das Signal nicht aus der Membran-Geschwindigkeit, sondern das Signal ergibt sich aus der Membran-Auslenkung.

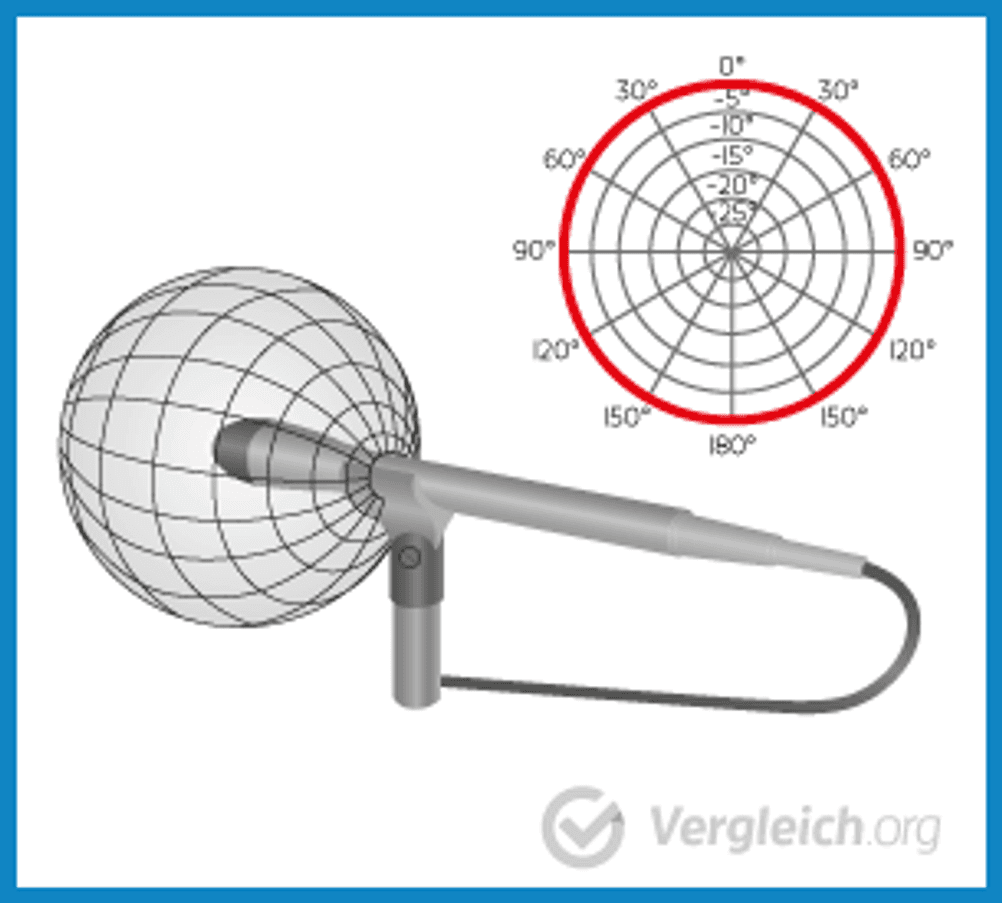

Mikrofone dieser Art nehmen den Schall jeder Richtung gleich laut auf, daher muss nicht auf ein exaktes Ausrichten des Mikros geachtet werden.

Mikrofone dieser Art nehmen den Schall jeder Richtung gleich laut auf, daher muss nicht auf ein exaktes Ausrichten des Mikros geachtet werden. Wie Ansteckmikrofon-Tests herausstellen, sind Mikrophone mit Nieren-Charakteristik am weitesten verbreitet: Sie zeichnen den von vorne kommenden Schall am besten auf. Geräusche, die von hinten oder seitlich eintreffen, werden weniger gut oder gar nicht erfasst. Diese Mikros eignen sich also immer dann gut, wenn eine Schallquelle selektiv aufgenommen werden soll.

Wie Ansteckmikrofon-Tests herausstellen, sind Mikrophone mit Nieren-Charakteristik am weitesten verbreitet: Sie zeichnen den von vorne kommenden Schall am besten auf. Geräusche, die von hinten oder seitlich eintreffen, werden weniger gut oder gar nicht erfasst. Diese Mikros eignen sich also immer dann gut, wenn eine Schallquelle selektiv aufgenommen werden soll. Diese Charakteristik ist bi-direktional: Am besten werden die Geräusche von den Seiten aufgenommen. Daher werden diese Typen von Mikrophonen vor allem in Interviews verwendet.

Diese Charakteristik ist bi-direktional: Am besten werden die Geräusche von den Seiten aufgenommen. Daher werden diese Typen von Mikrophonen vor allem in Interviews verwendet. Deshalb sollten Sie sich das Diagramm des Frequenzgangs im Datenblatt genauer ansehen – dieses ist sehr viel aussagekräftiger, da es die Klangbalance des Mikrofons grafisch darstellt. Ein möglichst linearer Frequenzgang gilt als neutralste Repräsentation des Original-Signals.

Deshalb sollten Sie sich das Diagramm des Frequenzgangs im Datenblatt genauer ansehen – dieses ist sehr viel aussagekräftiger, da es die Klangbalance des Mikrofons grafisch darstellt. Ein möglichst linearer Frequenzgang gilt als neutralste Repräsentation des Original-Signals.

Diese können Sie folgendermaßen voneinander unterscheiden: Da die Kontakte per Ringe von einen der getrennt werden, hat ein dreipoliger Stecker zwei Ringe, ein vierpoliger folglich drei Ringe.

Diese können Sie folgendermaßen voneinander unterscheiden: Da die Kontakte per Ringe von einen der getrennt werden, hat ein dreipoliger Stecker zwei Ringe, ein vierpoliger folglich drei Ringe. Möchten Sie Menschen aus einer größeren Reichweite aufnehmen, sollten Sie die Kabellänge beachten. Entscheiden Sie sich für ein Funk-Ansteckmikrofon, ist weiterhin die Reichweite entscheidend. Im Allgemeinen könnte man argumentieren, dass ein möglichst langes Kabel mehr Flexibilität bietet, allerdings kann der Kabelsalat auch stören, wenn Sie beispielsweise sowieso vorhaben, sich selbst nur wenige Meter vor der Kamera aufzunehmen. Die Reichweite von Funk-Ansteckmikrofonen beträgt im Schnitt 100 Meter – bei freier Sicht.

Möchten Sie Menschen aus einer größeren Reichweite aufnehmen, sollten Sie die Kabellänge beachten. Entscheiden Sie sich für ein Funk-Ansteckmikrofon, ist weiterhin die Reichweite entscheidend. Im Allgemeinen könnte man argumentieren, dass ein möglichst langes Kabel mehr Flexibilität bietet, allerdings kann der Kabelsalat auch stören, wenn Sie beispielsweise sowieso vorhaben, sich selbst nur wenige Meter vor der Kamera aufzunehmen. Die Reichweite von Funk-Ansteckmikrofonen beträgt im Schnitt 100 Meter – bei freier Sicht. Ansteckmikrofone im klassischen Sinn werden ans Hemd oder die Bluse gesteckt. Doch unter einem Ansteckmikrofon werden mittlerweile auch Mikros gesucht, die sich beispielsweise an eine

Ansteckmikrofone im klassischen Sinn werden ans Hemd oder die Bluse gesteckt. Doch unter einem Ansteckmikrofon werden mittlerweile auch Mikros gesucht, die sich beispielsweise an eine  Je nach Größe der Ansteckmikrofone für eine DSLR werden diese entweder auf die Blitzschiene gesetzt oder per Adapter an den USB-Slot gesteckt. Zu erwerben gibt es einfache Modelle bereits ab 30 Euro.

Je nach Größe der Ansteckmikrofone für eine DSLR werden diese entweder auf die Blitzschiene gesetzt oder per Adapter an den USB-Slot gesteckt. Zu erwerben gibt es einfache Modelle bereits ab 30 Euro.

Helfen Sie anderen Lesern von Vergleich.org und hinterlassen Sie den ersten Kommentar zum Thema Ansteckmikrofon Vergleich 2026.