Seit Januar 2025 gilt in Deutschland eine Einbaupflicht für intelligente Stromzähler – allerdings nicht für alle Haushalte. Betroffen sind vor allem Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden sowie Besitzer von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder anderen steuerbaren Geräten.

Für Haushalte mit durchschnittlichem Verbrauch bleibt der herkömmliche Zähler zunächst bestehen. Smart Meter versprechen mehr Transparenz und flexible Tarife, doch Verbraucherschützer warnen: Besonders Tarifumstellungen könnten unerwartete Kostenfallen mit sich bringen. Wer betroffen ist, sollte rechtzeitig vergleichen.

1. Tarife im Wandel: Wie ergänzen flexible Modelle die klassischen Angebote?

Viele Verbraucher vermuten, dass mit der Einführung von Smart Metern klassische Stromtarife verschwinden könnten. Richtig ist: Energieversorger müssen künftig auch flexible, zeitvariable Tarife anbieten.

Das heißt jedoch nicht automatisch, dass herkömmliche Verträge wegfallen. Parallel dazu bereiten viele Anbieter stundenbasierte Modelle vor, die den Preis je nach Verbrauchszeit anpassen.

Wichtig zu wissen: Stundenbasierte Tarife können für Menschen mit flexiblen Tagesabläufen vorteilhaft sein. Sie erfordern aber auch eine genauere Beobachtung der eigenen Gewohnheiten, um sicherzustellen, dass diese Lösung wirklich rentabel ist.

Ab 2025 sind alle Stromanbieter gesetzlich verpflichtet, mindestens einen dynamischen Tarif anzubieten. Schon 2024 zeigte sich jedoch in einer Marktanalyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dass 42 % der Versorger solche Modelle freiwillig vorbereitet hatten. Für Verbraucher heißt das: Auch wenn klassische Tarife weiterhin bestehen, werden dynamische Angebote künftig flächendeckend verfügbar sein.

Umso wichtiger ist es, Vertragsunterlagen aufmerksam zu prüfen und gezielt nachzufragen. Wer auf Ökostrom setzt, kann dabei profitieren.

Ökostrom wird aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse gewonnen.

Denn viele Anbieter gestalten Ökostrom dann günstiger, wenn besonders viel erneuerbare Energie eingespeist wird. So lassen sich Kosten sparen und Klimaeffekte verstärken.

2. Welche Chancen ergeben sich für Haushalte mit flexiblem Verbrauch?

Haushalte sind zunehmend gefragt, ihren Stromverbrauch aktiv zu steuern. Besonders im Homeoffice lässt sich deutlich sparen, wenn energieintensive Geräte gezielt in preislich günstigen Stunden betrieben werden.

Fraunhofer ISE und ISI belegen, dass Haushalte in Deutschland, die PV-optimierte und preisbasierte Steuerung kombinieren, ihre Stromkosten um bis zu 31 % senken können. Dazu zählen etwa Beschäftigte im Homeoffice. Familien können rund 22 % einsparen, Paare mit Vollzeitjobs etwa 21 %.

Gleichzeitig zeigt eine Analyse aus dem Jahr 2024, dass dynamische Tarife – gekoppelt mit Smart-Meter-Technik und einem Home-Energy-Management-System – flexibel genutzten Haushalten deutliche finanzielle Vorteile bieten können. Voraussetzung dafür ist, dass die Preisunterschiede hoch genug sind und die Zusatzkosten tragbar bleiben.

Unabhängig davon, welchen Tarif Sie nutzen, sollten Sie Ihren eigenen Stromverbrauch regelmäßig überprüfen.

3. Einbau und Zuständigkeiten: Was müssen Sie bei der Einführung beachten?

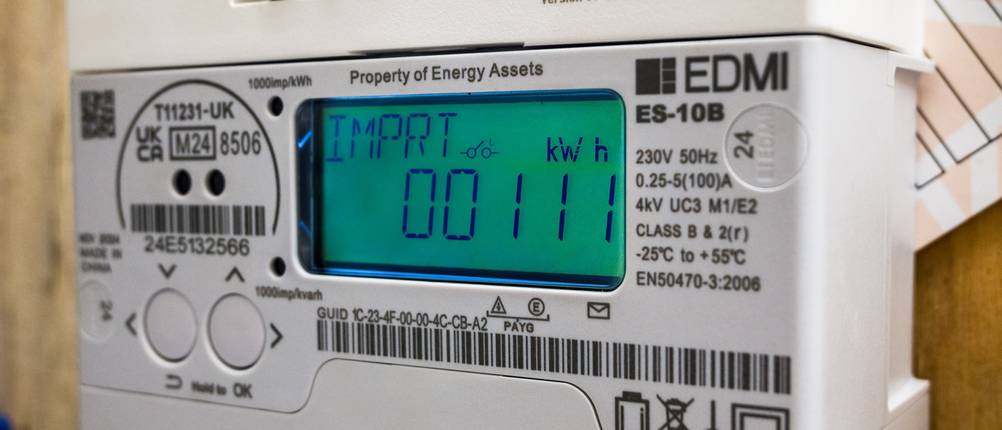

Seit 2025 beginnt in Deutschland der schrittweise Austausch hin zu Smart Metern für viele Haushalte. Verantwortlich dafür ist nicht der einzelne Verbraucher, sondern der sogenannte Messstellenbetreiber, meist der örtliche Netzbetreiber. Dieser kündigt den Wechsel schriftlich an, beauftragt Fachkräfte und sorgt dafür, dass die Installation nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgt.

Für private Haushalte bedeutet das: Sie müssen keinen Elektriker bestellen oder selbst aktiv werden. Der Zählerwechsel dauert in der Regel weniger als eine Stunde. Wichtig ist lediglich, dass Zugang zum Zählerschrank besteht.

Die Kosten für Betrieb und Wartung sind durch gesetzlich festgelegte Obergrenzen gedeckelt, sodass keine unerwarteten Zusatzgebühren entstehen. Damit der Umstieg reibungslos gelingt, empfiehlt es sich für Verbraucher dennoch, die neuen Tarifoptionen im Blick zu behalten.

Der Einbau des Smart Meters selbst verursacht für private Haushalte keine zusätzlichen Installationskosten. Zuständig und zahlungspflichtig für den Austausch ist der Messstellenbetreiber. Für Verbraucher fallen lediglich die jährlichen Entgelte für Betrieb und Wartung an, die gesetzlich gedeckelt sind.

Diese Preisobergrenzen sind abhängig vom Jahresverbrauch:

- unter 6.000 kWh: maximal 20 € pro Jahr

- mittlerer Verbrauch: bis 40 € pro Jahr

- hoher Verbrauch oder steuerbare Großgeräte (z. B. Wärmepumpe, Wallbox): maximal 50 € pro Jahr

Damit ist sichergestellt, dass die Kosten für Einbau, Betrieb und Wartung nicht unkontrolliert steigen und für Haushalte planbar bleiben.

4. Welche Förderungen und steuerlichen Aspekte sollten bekannt sein?

Im Rahmen der BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) werden Smart-Meter-Technologien als “Einzelmaßnahme zur energetischen Verbrauchsoptimierung” anerkannt. Das bedeutet: Der Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik ist förderfähig, wenn die Technik beispielsweise den Stromverbrauch visualisiert oder in ein Energiemanagementsystem integriert ist.

Gefördert werden solche Systeme mit einem Zuschuss von 15 % der förderfähigen Kosten, zusätzlich kann bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans ein Bonus von 5 % gewährt werden. Insgesamt ergibt werden also bis zu 20 % der Kosten gefördert.

Die förderfähigen Kosten sind pro Wohneinheit auf maximal 30.000 € pro Jahr begrenzt (oder 60.000 € bei Sanierungsfahrplan). Bei Bedarf sind demnach selbst teurere Systeme möglich.

Lassen Sie sich bezüglich der Fördermittel zur energetischen Sanierung einer Immobilie beraten.

Bei selbst genutztem Wohnraum besteht die Möglichkeit, über § 35c EStG bestimmte Sanierungskosten als Steuerbonus geltend zu machen, sofern sie der Energieoptimierung dienen. Dazu zählen auch Komponenten der Smart-Home-Steuerung.

Wer keine Förderung beantragt, kann auf diese Weise bis zu 20 % der Kosten über die Steuerlast mindern. Die Kombination mit anderen Programmen ist in diesem Fall jedoch ausgeschlossen.

Für vermietete Immobilien lassen sich Investitionen ebenfalls steuerlich berücksichtigen. Smart Meter gelten hier als Modernisierungsmaßnahme, sodass Anschaffung und Einbau im Rahmen der Modernisierungskosten abgesetzt werden können.

4.1. Kosten für Messstellenbetrieb sind nicht steuerlich absetzbar

Die sogenannten Messentgelte sind die jährlichen Gebühren, die für den Betrieb, die Wartung und die Datenübertragung eines Smart Meters anfallen. Sie werden direkt vom Messstellenbetreiber erhoben und sind abhängig vom Verbrauch.

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass diese Kosten zwischen 20 und 50 € pro Jahr liegen. Auf der Stromrechnung erscheinen sie meist als eigener Posten, getrennt vom eigentlichen Strompreis.

Für private Haushalte gelten diese Entgelte als reine Betriebskosten der Energieversorgung. Sie sind daher nicht steuerlich absetzbar, weder als Werbungskosten noch als haushaltsnahe Dienstleistung. Das unterscheidet sie beispielsweise von Handwerkerleistungen, die im Rahmen einer Modernisierung steuerlich berücksichtigt werden können.

Im betrieblichen oder gewerblichen Kontext sieht es anders aus: Wird der Stromzähler in einem Unternehmen, einem Ladengeschäft oder auch in einem vermieteten Mehrfamilienhaus eingesetzt, können die jährlichen Messentgelte den Betriebskosten zugerechnet werden. In diesem Fall mindern sie die steuerliche Belastung, da sie als notwendige Aufwendungen zur Erzielung von Einkünften anerkannt werden.

4.2. Antragstellung und Nachweise: So sichern sich Verbraucher Förderung und Steuerbonus

Um Förderungen oder steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können, reicht es nicht, den Smart Meter einbauen zu lassen. Verbraucher müssen die Kosten durch Rechnungen und Zahlungsnachweise belegen.

Für Förderprogramme wie die BEG ist ein Antrag in der Regel vor Beginn der Maßnahme erforderlich. Dieser kann häufig online über das BAFA oder die KfW eingereicht werden. Erst nach einer Förderzusage darf der Einbau erfolgen, sonst verfällt der Anspruch.

Bei der steuerlichen Geltendmachung nach § 35c EStG genügt es dagegen, die entsprechenden Kosten in der Steuererklärung anzugeben und die Nachweise aufzubewahren. Wichtig ist hier: Die Maßnahme darf nicht gleichzeitig durch ein Förderprogramm bezuschusst sein, da eine Doppelförderung ausgeschlossen ist.

Für Vermieter und Gewerbetreibende gilt, dass die Kosten im Rahmen der jährlichen Steuererklärung angegeben werden können. Sie werden dann als Werbungskosten (Vermietung) oder Betriebsausgaben (Gewerbe) ausgewiesen.

Bildnachweise: Adobe Stock/Alex Yeung, Adobe Stock/VRD, Adobe Stock/Nanci, Adobe Stock/USeePhoto (chronologisch bzw. nach der Reihenfolge der im Kaufratgeber verwendeten Bilder sortiert)

Helfen Sie anderen Lesern von Vergleich.org und hinterlassen Sie den ersten Kommentar zum Thema Smart-Meter-Pflicht ab 2025: Kosten, Einbau & Fördermöglichkeiten im Überblick.